Geschichte

des Lexikons

Seit vielen Jahren interessiere ich (Joachim Schroeder →) mich für Schulkonzepte, die auf erschwerte Lebenslagen fokussieren. Deshalb sammle ich einschlägige Zeitungsberichte und notiere entsprechende Hinweise in Radio- oder Fernsehsendungen. Im Zuge von Archivarbeiten, die ich hin und wieder zu anderen schulpädagogischen Themen durchgeführt habe, bin ich ebenfalls einigen Einrichtungen auf die Spur gekommen. Auch von Kolleginnen und Freunden habe ich manchmal einen Zeitungsausriss oder Flyer mit interessanten Informationen erhalten. Ebenso bin ich bei erziehungswissenschaftlichen Tagungen oder bei Fortbildungsveranstaltungen mit Lehrkräften auf solche Projekte aufmerksam geworden. Im Rahmen der Ausbildung von Studierenden im Lehramt habe ich Exkursionen zu einzelnen Einrichtungen durchgeführt, was in den Vor- und Nachbereitungsseminaren und insbesondere vor Ort besonders fruchtbare Diskussionen über solche Schulkonzepte erbrachte. Im Laufe der Zeit ist somit ein kleines Privatarchiv zusammengekommen, und es sind diverse Publikationen (↓) entstanden. Vermutlich aufgrund dieser Veröffentlichungen wurde ich angefragt, einen Handbuchartikel zum Stichwort „Spezielle Bildungseinrichtungen“ zu verfassen [Schroeder 2008].

Die Arbeit an diesem Text bestärkte mich, die Forschung hierzu zu intensivieren, weil mir beim Schreiben deutlich wurde, dass die Thematik gerade in der Zusammenschau pädagogisch anregend sowie schul- und bildungstheoretisch herausfordernd ist. Ausgehend von der Annahme, dass die Analyse der besonderen Bildungsfragen an den sozialen Rändern der Gesellschaft viele und provokative Rückfragen an die allgemeine Bildungstheorie stellt, reifte somit der Plan, in dem Forschungsvorhaben die Genese, Formenvielfalt und insbesondere die Begründungs- und Gestaltungsmuster dieser speziellen schulischen Einrichtungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche herauszuarbeiten.

Im Jahr 2011 erhielt ich ein Opus Magnum Stipendium...

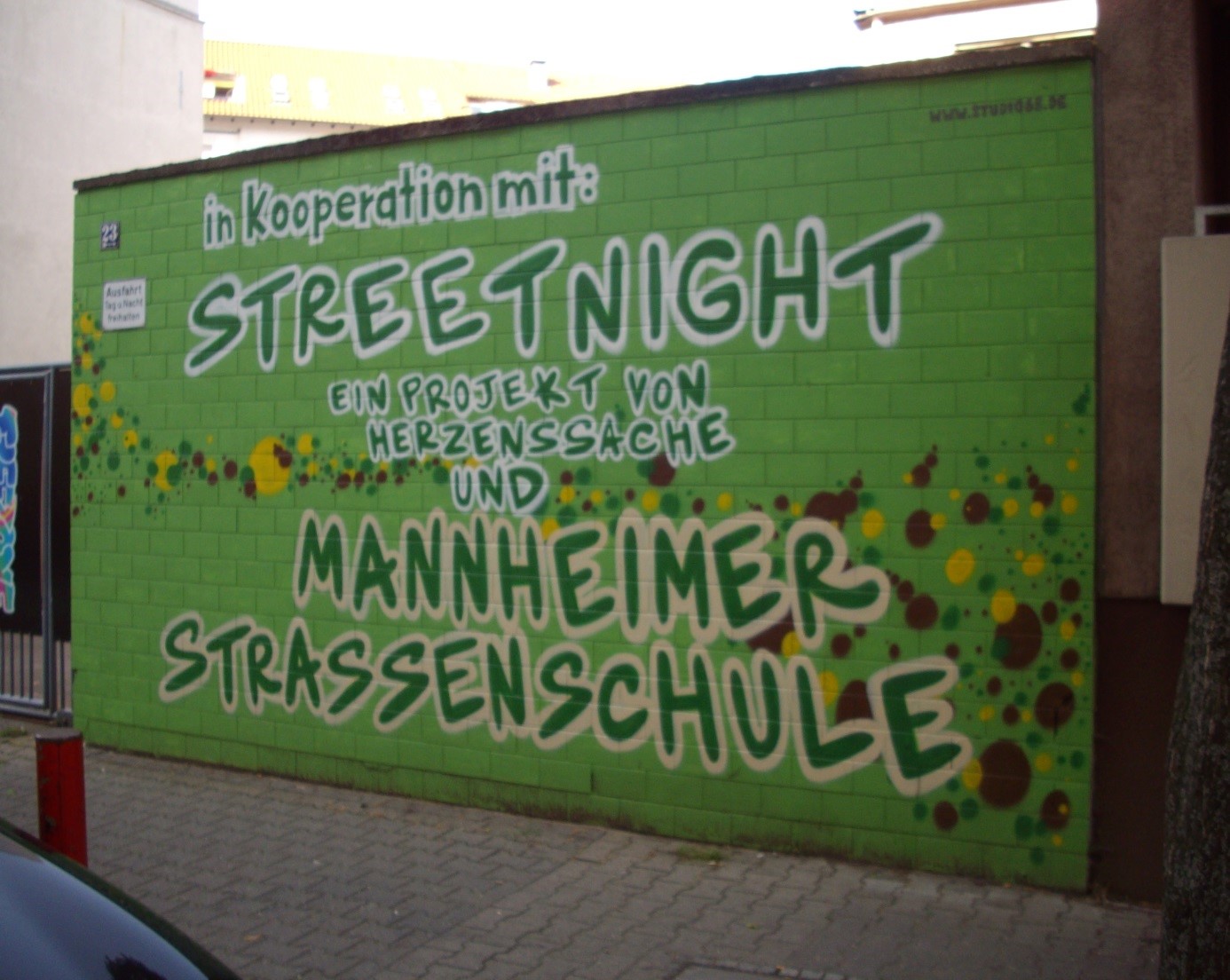

Im Jahr 2011 erhielt ich ein Opus Magnum Stipendium, dass die VolkswagenStiftung und die Thyssen Wissenschaftsstiftung vergeben. Ein Jahr lang konnte ich durch Deutschland reisen und habe Straßenschulen, Bahnhofsschulen, Lernwerkstätten oder Fernschulen, Lagerschulen, eine Schule für Geflüchtete, Gefängnisschulen, Hospizschulen, Therapieschulen für drogenkonsumierende Jugendliche, Produktionsschulen, Schülerfirmen und Schulen für Kinder beruflich Reisender, für Teenager-Mütter, für Romnja oder für Sintizze besucht.

In diesen Bildungseinrichtungen habe ich mit den jungen Menschen über ihre Erfahrungen gesprochen, mit Lehrkräften die schulpädagogischen Begründungen für ihre Konzepte diskutiert, im Unterricht hospitiert und all dies schließlich in einer Monografie „Schulen für schwierige Lebenslagen. Studien zu einem Sozialatlas der Bildung“ beschrieben und theoretisiert [Schroeder 2012].

Die Reaktionen der

Fachöffentlichkeit auf dieses Buch...

Die Reaktionen der Fachöffentlichkeit auf dieses Buch waren zweigeteilt: Die einen äußerten sich begeistert darüber, zum ersten Mal einen breiten und differenzierten Ein- und Überblick zu diesem wenig beachteten Segment des Bildungswesens zu erhalten, das neben den Regel- und den Sonderschulen die „dritte Säule“ des Schulsystems ist. Denn in diese Einrichtungen gelangen ältere Kinder und vor allem Jugendliche, wenn die Lehrkräfte der inklusiven Bildungsstätten oder der behinderungsorientierten Sonderschulen sie nicht (mehr) fördern können. Da die Finanzierung und Trägerschaft der Schulen für schwierige Lebenslagen bzw. für vulnerable Gruppen überwiegend aus der gesetzlichen Kinder- und Jugendhilfe erfolgt und diese Einrichtungen fast immer den rechtlichen Status einer Ersatzschule haben, können sie als Jugend(hilfe)schulen bezeichnet werden (Schroeder 2020; vgl. auch Begriffe →).

Etliche Kolleginnen

und Kollegen kritisierten indes...

Etliche Kolleginnen und Kollegen kritisierten indes, teilweise nachgerade wütend, dass ich in Zeiten der Inklusion mit dem Buch das völlig falsche bildungspolitische Zeichen gesetzt hätte. Empörung löste vor allem meine in dem Buch begründete Prognose aus, dass mit fortschreitender Umsetzung der Inklusion im Schulsystem das Teilsystem der Jugend(hilfe)schulen stark anwachsen werde. Denn es war schon 2012 abzusehen, dass es im „inklusiven“ Regelsystem noch für viele Jahre nicht gelingen wird, alle sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler zu halten. Da damals aber immer mehr Sonderschulen aufgelöst wurden, die bis dahin solche Kinder und Jugendlichen bislang aufgenommen hatten, würde man – so jedenfalls meine Annahme –, kurz- und mittelfristig weitere Jugend(hilfe)schulen einrichten müssen, um die im Regelschulsystem exkludierten Schulpflichtigen schulisch zu versorgen. Und so ist es ja dann auch gekommen.

Meine empirischen Forschungen und schultheoretischen Thesen zu den Speziellen Schulen wurden in mehreren Dissertationen überprüft. In Hamburg habe ich zusammen mit Prof. Dr. Louis Henri Seukwa und weiteren Kolleginnen und Kollegen die beiden Kooperativen Graduiertenkollegs „Die Schulen der Sozialpädagogik“ (2013-2015) und „Qualitätsmerkmale Sozialer Bildungsarbeit (2015-2017) durchgeführt. Mittels qualitativer Rekonstruktionen von Bildungs- und Erwerbsbiografien von jungen Müttern, Jugendlichen mit einer psychischen Erkrankung, haftentlassenen jungen Erwachsenen, jungen Menschen mit hohen Schulden oder fünfzigjährigen Illiteraten konnte gezeigt werden, dass es schier unmöglich ist, ohne passgenaue Lern- und Begleitungsangebote den Menschen in schwierigen Lebenslagen einen Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe zu sichern. [Schroeder/Seukwa 2017]

Einige dieser Dissertationen wurden in der Buchreihe „Erziehung und Bildung im Abseits“ publiziert, die Marcel Schweder 2019 mit einem Herausgeberband eröffnet hat. In einem einleitenden Kommentar zu diesem Buchprojekt heißt es dazu: „Der Sammelband – und die hiermit zugleich eröffnete Reihe – möchte einen Einblick in die Vielfalt an Organisationen und Programmen geben, die sich ‚neben‘ dem Regelschulsystem etabliert haben, aber selten(er) im Fokus erziehungs- und/oder sozialwissenschaftlicher Diskurse stehen. Trotz ihrer ‚Verborgenheit‘ ist diese Vielfalt äußerst bedeutsam für die Formung des Lebenslaufs von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In den Blick genommen werden insbesondere die (System-)Strukturen, die Strategien der beteiligten Personen sowie die Ansätze und Methoden der Bildung und Erziehung im Abseits“ [Schweder 2019].

Meine Überlegungen habe ich selbst

im internationalen Ländervergleich überprüft...

Meine Überlegungen habe ich selbst im internationalen Ländervergleich überprüft. Eine genauere Befassung mit dem „Inklusionsweltmeister“ Finnland zeigte, dass es dort kaum mehr Sonderschulen, aber etliche Jugendschulen gibt, mit denen man in etwa auf dieselben Probleme reagiert wie in Deutschland. Auch in Kanada, gerne mal als „das gelobte Land der Inklusion“ bejubelt, finden sich nur noch sehr wenige Sonderschulen, aber jede Menge Jugendschulen: Schulen für Teenager-Eltern, für schulabsente, suchtkranke, obdachlose, indigene oder schwarze Jugendliche, für junge Menschen ohne Jobperspektiven. Aufgrund regelmäßiger Aufenthalte in Iran über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren wurde mir dort ebenfalls nach und nach eine Annäherung an erschwerte Lebenslagen der Bevölkerung möglich. Ebenso konnte ich durch Gastaufenthalte an Hochschulen in Japan, Jordanien und Irak erste Einblicke zu dortigen speziellen Bildungseinrichtungen gewinnen. Schulen für vulnerable Gruppen im Globalen Süden konnte ich am intensivsten in Perú, Bolivien und Mexico erschließen, über mehrfache Reisen nach Indien und Indonesien, durch Arbeitsaufenthalte in Malawi sowie Exkursionen nach Senegal und Ghana. Die Forschungsergebnisse habe ich in mehreren Fachaufsätzen publiziert und in diesem Online-Lexikon berücksichtigt. [Schroeder 1989/1994, 1992, 1995, 2006, 2009, 2010a, 2010b, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022; Schroeder/Boroumandfar 2020]

Es wird deutlich...

Es wird deutlich, dass es vermutlich in jedem größeren Land auf der Welt solche Schulen gibt, die oftmals in einem transnationalen Austausch und/oder im Rahmen internationaler Bildungszusammenarbeit entwickelt wurden. Während ich für Deutschland einen sehr umfassenden Überblick erarbeiten konnte, müssen die Darstellungen zu den internationalen Entwicklungen notwendig als fragmentarisch betrachtet werden, zumal universell verbreitete Konzepte immer auch regionale Besonderheiten zeigen.

Während es teils umfangreiche Forschung zu einzelnen Schulkonzepten gibt, habe ich bislang nur das The McCreary Centre im kanadischen Vancouver (British Columbia) sowie Prof. Dr. Peter Kraftl an der University of Birmingham (UK) gefunden, die – für diese Länder – systematisch, historisch und vergleichend das schulpädagogische Feld beobachten und unter dem Begriff „Alternative Schools“ theoretisieren (→ Begriffe).

Zehn Jahre nach Erscheinen

meiner oben erwähnten Monografie...

Zehn Jahre nach Erscheinen meiner oben erwähnten Monografie stellte sich aufgrund des dargelegten fortgeschrittenen Forschungsstandes die Frage nach einer Aktualisierung und Erweiterung. Die Idee eines zweiten Bandes habe ich rasch verworfen, weil das in der Themensetzung schwierig geworden wäre und etliche meiner Untersuchungen zu einzelnen Schulkonzepten bereits veröffentlicht waren. Im Buch hatte ich indes zu den dort diskutierten Schulen bereits kurze Stichwortartikel verfasst, um die „harten Fakten“ zur jeweiligen Institutionengeschichte und Formenvielfalt, zu internationalen und nationalen Entwicklungen, zum Geltungsbereich und zu den Begrifflichkeiten zu bündeln. Dies schien mir eine schlüssige Form, um den Überblick zum Feld zu geben.

In der Zusammenfassung des aktuell

verfügbaren Wissensstandes in Lexikonartikeln...

In der Zusammenfassung des aktuell verfügbaren Wissensstandes in Lexikonartikeln wird jedoch unvermeidbar ein statisches und überdies lineares Bild über das Referierte gezeichnet. In dieser Textsorte werden Begriffe geordnet und (vermeintlich) gesichertes Faktenwissen vermittelt, obwohl wir wissen, dass gerade dieses besonders rasch von der Forschung überholt und somit schnell veraltet ist. Gleichwohl können enzyklopädische Abrisse mit ihren Sachinformationen einen gewissen ersten Eindruck vermitteln. Eine systematische wissenschaftliche Deutung liefern sie indes nicht, hierzu muss die jeweils angegebene Literatur konsultiert werden; auch in den (→) Reflexionen werden verschiedene bildungs- und schultheoretische Überlegungen dargelegt.

Die in der Monografie enthaltenen dreißig Artikel habe ich überarbeitet und zu weiteren mehr als zwanzig Schulkonzepten, die ich in den vergangenen zehn Jahren finden und teilweise auch besuchen konnte, neue Texte geschrieben. Statt eines Printlexikons schien mir die Online-Veröffentlichung dieses Lexikons zweckmäßiger, nicht zuletzt, um es leichter aktualisieren, barrierefrei zugänglich machen und kostenlos nutzen zu können.

Kraftl, Peter (2013): Geographies of Alternative Education. Diverse learning spaces for children and young people. Bristol: Policy Press. – Schroeder, Joachim (1989): Arbeit – Selbstbestimmung – Befreiung. Lateinamerikanische Gegenentwürfe zur europäischen Schultradition. Frankfurt/Main: IKO-Verlag. Übersetzung in das Spanische: Modelos pedagógicos latinoamericanos. Del Yachay Huasi a Cuernavaca. La Paz: Editorial CEBIAE 1994. – Schroeder, Joachim (1992): Schule der Befreiung? Die Kernschule als Lehrstück für Schulreformen in Lateinamerika. Saarbrücken: Breitenbach. – Schroeder, Joachim (1995): Straßenschulen – drei Portraits. In: Zeitschrift für Befreiungspädagogik 5/6, 67-76. – Schroeder, Joachim (2006): Jugendschulen – Konzeptionelle Ansätze für die pädagogische Arbeit mit markt-, sozial- und rechtsbenachteiligten jungen Menschen. In: Spies, Anke; Tredop, Dietmar (Hrsg.): „Risikobiografien“. Benachteiligte Jugendliche zwischen Ausgrenzung und Förder-projekten. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 207-221. – Schroeder, Joachim (2008): Spezielle Bildungseinrichtungen. In: Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Handbuch. Herausgegeben von Thomas Coelen und Hans-Uwe Otto. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 331-339. Schroeder, Joachim (2009): „Betrifft: Uneheliche deutsche farbige Mischlingskinder“. Ein aufschlussreiches Kapitel deutscher Bildungsgeschichte. In: Spetsmann-Kunkel, Martin (Hrsg.): Gegen den Mainstream. Kritische Perspektiven auf Bildung und Gesellschaft. Münster: Waxmann Verlag 2009, 176-201. – Schroeder, Joachim (2010a): Lernen von Finnland? Im Ernst? Probleme der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 79, 2, 97-103. Wiederabdruck einer erweiterten Fassung in: Wenning, Norbert; Spetsmann-Kunkel, Martin; Winnerling, Susanne (Hrsg.): Strategien der Ausgrenzung. Exkludierende Effekte staatlicher Politik und alltäglicher Praktiken in Bildung und Gesellschaft. Münster: Waxmann Verlag, 171-183. – Schroeder, Joachim (2010b): „Bildung für alle“ in „abhängigen“ Gesellschaften? Exklusionsrisiken und Inklusionsbemühungen in Malawi. In: Zeitschrift für Inklusion, Ausgabe 3. www.inklusion-online.net – Schroeder, Joachim (2012): Schulen für schwierige Lebenslagen. Studien zu einem Sozialatlas der Bildung. Münster: Waxmann Verlag. – Schroeder, Joachim (Editor) (2015): Breaking Down Barriers from Education to Employment. Sofia: BCES. – Schroeder, Joachim (2016): Kanada kann auch anders. Vielfältige Schulangebote im „gelobten Land der Inklusion“. In: Zeitschrift für Inklusion, [S. l.], Ausgabe 4. ISSN 1862-5088. Verfügbar unter: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/397. – Schroeder, Joachim (2017): Heterogenität und Geschlecht in Schulen und Bildungsprojekten für benachteiligte Jugendliche. In: Knauth, Thorsten; Jochimsen, Maren (Hrsg.): Einschließungen und Ausgrenzungen. Zur Intersektionaliät von Religion, Geschlecht und sozialem Status für religiöse Bildung. Münster: Waxmann Verlag, 167-179. – Schroeder, Joachim (2018): „Jugendschulen“ in Kanada. In: Sonderpädagogische Förderung heute 63, 2, 121-131. – Schroeder, Joachim (2019): Ein „Gewimmel von Diskursen“ zu Inklusion in Kanada. In: Jahr, David; Kruschel, Robert (Hrsg.): Inklusion in Kanada. Internationale Perspektiven auf heterogenitätssensible Bildung. Weinheim und Basel: Juventa, 79-91. (engl. Übersetzung: A „Swarm of Discourses“: Inclusion in Canada. In: Christou, Theodore Michael; Kruschel, Robert; Matheson, Ian Alexander; Merz-Atalik, Kerstin (Ed.): European Perspectives on Inclusive Education in Canada. Critical Comparative Insights. New York: Routledge [2022], S. 49–60.) – Schroeder, Joachim (2020): Schulen der Jugendhilfe. In: Bollweg, Petra; Buchna, Jennifer; Coelen, Thomas; Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Handbuch Ganztagsbildung. Wiesbaden: Springer VS, 645-654. – Schroeder, Joachim (2022): Behinderung, Inklusion, transnationale Gerechtigkeit. Geopolitische Widersprüche in der Internationalen Behinderungsforschung – am Beispiel Deutschland und Iran. Hamburg: Argument Verlag. – Schroeder, Joachim; Boroumandfar, Zarah (2020): Arbeitende Kinder und Jugendliche in Isfahan. In: Ebrahimi, Amrollah; Hosseini, Sayed Mohsen; Meyer, Frauke; Schah Hosseini, Negin (Hrsg.): Perspektiven auf Inklusion in Isfahan und Hamburg. Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt „Dialoge zu Behinderung und Inklusion zwischen Isfahan und Hamburg“. Norderstedt: BOD, S. 76-83; Version in Farsi: ebd., S. 62-67; englische Fassung: ebd., S. 216-222. – Schroeder, Joachim; Seukwa, Louis Henri (2017): Soziale Bildungsarbeit mit jungen Menschen. Handlungsfelder, Konzepte, Qualitätsmerkmale. Bielefeld: transcript. – Schweder, Marcel (Hrsg.) (2019): Bildung und Erziehung im Abseits. Erste Annäherungen. Weinheim und Basel: Beltz Juventa. – The Mc Creary Centre Society (2008): Making the Grade: A review of Alternative Education Programs in British Columbia. Vancouver.