Verdingkinder

Transnationale Saisonarbeit von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen ist für national organisierte Bildungssysteme eine große Herausforderung. Mit (→) Abend- und Nachtschulen, (→) Winter- und Sommerschulen, (→) Fernschulen und (→) Reisenden Schulen kann man darauf reagieren. In diesem Artikel wird eine historische Debatte dargestellt, die diskursive Muster bis in die Gegenwart zeigt.

Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert kamen Kinder im Alter zwischen neun und sechzehn Jahren zu Tausenden alljährlich mehrere Monate im Jahr aus Österreich und der Schweiz nach Württemberg, Bayern oder Oberschwaben, um Vieh zu hüten, bei der Ernte zu helfen, kleine Kinder zu betreuen, im Haushalt oder in Läden zu arbeiten. In dieser Zeit wurden sie Verdingkinder genannt. Das „Verdingen“ ist kein historisch oder regional begrenzbares Phänomen, sondern eine jahrhundertelange Strategie der Überlebenssicherung in durch Armut geprägten Lebensverhältnissen. Die in der Fachliteratur verwendeten Bezeichnungen wie „Schwabenkinder“, „Tyrolerkinder“ oder „Savoyarden“ interpretieren diese Wanderungen als historische Traditionen mit stark kulturellen Prägungen. Die ebenfalls häufig verwendete Benennung „Hütekinder“ verweist immerhin auf Kinderarbeit, ist aber zu eng gefasst, weil die Verdingkinder nicht nur in der Landwirtschaft tätig waren; die (→) Hüteschulen waren zudem nur für reichsdeutsche Kinder eingerichtet worden.

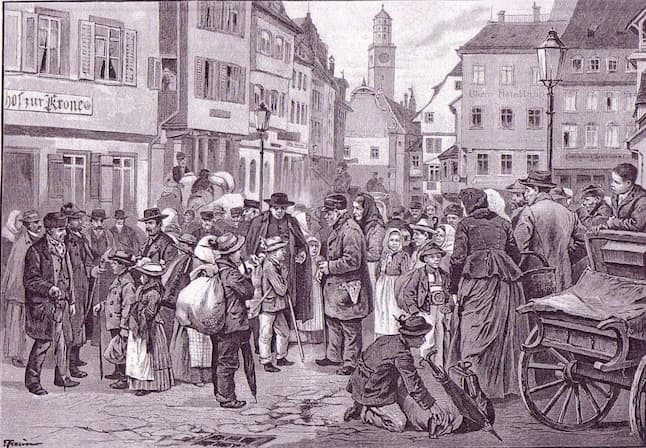

Ravensburg. Bachstraße mit dem Gasthof zur Krone. „Das Vermieten der tiroler ‚Schwabenkinder‘ in Ravensburg“. Nicht kolorierter Holzstich nach einer Zeichnung von E. Klein, 1895. (Privatbesitz: Schroeder).

Schweizer Kinder wanderten nach Oberitalien, um dort in der Milchwirtschaft, in Spinnereien oder in der Glasproduktion zu arbeiten. Österreichische Kinder gingen in den Trentino oder in die Lombardei und waren in der Süßwarenherstellung in Frankreich beschäftigt. Italienische Kinder wiederum verdingten sich im (damals österreichischen) Südtirol. Aus dem Tessin gelangten Kinder nach Mailand und arbeiteten dort als Schornsteinfeger. Kinder aus dem südlichen Italien wanderten bereits im 19. Jahrhundert nach Oberitalien und in die Schweiz, um dort zu arbeiten. Ungarische oder serbische Kinder verdingten sich im Ostteil Österreichs, während aus dem Westen des Kaiserreichs die Kinder in die deutschen Länder wanderten. Der Alpenraum war in dieser Zeit eine hochmobile Region, wo die Menschen – und insbesondere die Kinder – auf der Suche nach Arbeit in alle geografischen Richtungen wanderten. Ständig wurden politische Grenzen von Monarchien, Nationalstaaten oder autonomen Ländern überschritten. Die Verdingkinder im 19. Jahrhundert wuchsen überwiegend in eben solchen transnationalen Verhältnissen auf. Das Verdingen ist somit eine spezifische Migrationspraxis, die heutzutage als zirkuläre und saisonale Wanderarbeit bezeichnet wird. [Tuggener et al. 1989; Bühler 1998; Mathis 1998; Mücke et al. 1998]

Es wird vermutet, dass die Saisonwanderung als Folge der Verarmungsprozesse im Dreißigjährigen Krieg entstand. Einen ersten Hinweis auf die Kindermigration nach Schwaben gibt ein Bericht an die Regierung in Innsbruck von 1625, und auch aus der Schweiz emigrierten Kinder wohl bereits im 17. Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg beendete die schweizerische Schwabengängerei, die Wanderung aus den österreichischen Ländern setzte sich fort. In manchen Dörfern endet die Kinderwanderung mit dem Tod des Anwerbers bzw. der Händlerin. Nach der Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 1923 durch französische und belgische Truppen migrierten insbesondere Knaben aus dem Rheinland nach Oberschwaben und verdrängten die österreichischen Kinder von den Höfen. Es gibt zwar einzelne biografische Hinweise, dass die Schwabengängerei selbst noch während des Zweiten Weltkrieges stattfand, aufgrund der staatlichen und ökonomischen Neuordnung Zentraleuropas gilt sie danach jedoch als beendet. Gleichwohl werden noch in den 1950er Jahren einzelne „späte Schwabenkinder“ beschrieben. [Uhlig 1980; Seglias 2004]

Zu dieser Zeit wurde versucht, in den Ab- und Einwanderungsländern gleichermaßen die Schulpflicht durchzusetzen. Wer aber ist zuständig für die Beschulung der Kinder aus Tirol und Vorarlberg, die sich mehrere Monate im Jahr als Arbeitskräfte in Baden, Bayern oder Württemberg verdingen? Ist das Kaiserreich Österreich hierfür verantwortlich, weil diese Jungen und Mädchen dort geboren sind und somit der österreichischen Schulpflicht unterliegen? Haben diejenigen Staaten dafür zu sorgen, in denen die „ausländischen“ Kinder leben und arbeiten? Oder sind alle Länder zuständig, weil sich die jungen Saisonarbeiter im Winterhalbjahr in Österreich, im Sommer dagegen im württembergischen Oberschwaben oder im bayerischen Allgäu aufhalten? Wie aber soll in diesem Fall die Teilnahme am Unterricht am jeweiligen Ort organisiert und gesichert werden?

In den deutschen Staaten, in denen sich die österreichischen Kinder verdingten – vor allem Baden, Württemberg und Bayern –, war in dieser Zeit die Schulpflicht eingeführt worden. Im Königreich Bayern war zum 31.12.1802 der allgemeine Schulzwang und eine sechsjährige Schulpflicht festgelegt worden. Die bayerische Regierung stellte 1835 fest, dass die Ämter „jedes in einem Orte auf kürzere oder längere Zeit anwesende Individuum bezüglich auf den Schulbesuch den Gemeindeeingebornen vollkommen gleichstellen, und ein Unterschied zwischen In- und Ausländern in dieser Beziehung durchaus nicht besteht“ [zitiert nach Laferton 1987, 120]. Die Schulgesetze in Württemberg und Baden bezogen die Schulpflicht auf sich im Königreich aufhaltende Kinder anderer Staatsangehörigkeit hingegen nur, wenn mit deren Staat eine gegenseitige entsprechende Übereinkunft bestand. Solche Vereinbarungen wurden zwar mit Preußen, Sachsen oder Hessen, nicht aber mit Österreich getroffen. [Uhlig 1983, 162]

In Bayern gab man sich Mühe, die Schulpflicht der ausländischen Kinder während ihres Aufenthalts durchzusetzen: Die nachgeordneten Behörden hielten die „fremden Dienstkinder“ zum regelmäßigen Schulbesuch an, der allerdings nur dreimal pro Woche stattzufinden hatte. Der Neueintritt eines jeden neuen Dienstboten musste binnen 48 Stunden bei der Ortspolizei gemeldet werden und es war anzugeben, ob es sich um eine schulpflichtige Person handelte, worüber sodann die „Localschulinspektion“ zu benachrichten war. Diesen Meldungen wurde oftmals nicht nachgekommen, mal, weil man sich die Arbeitskraft sichern wollte, mal, weil sich auch die Behörden wohl nicht ernsthaft darum kümmerten. Manche Bauern drohten, dass sie keine österreichischen Verdingkinder mehr anstellen würden, sollte die Regierung darauf bestehen, dass diese die Schule besuchen müssen. [Laferton 1987, 125ff]

Regina Lampert, die sich als Zehnjährige erstmals verdingte, schildert, dass sie in den zehn Jahren als Saisonarbeiterin auf mehreren Bauernhöfen, in einem Kloster und zuletzt in einem Wirtshaus gearbeitet und sich an sieben verschiedenen Orten in Württemberg, Bayern und in der Schweiz sowie in ihrer Heimatregion Vorarlberg mindestens eine Saison lang aufgehalten hatte. Auch die Sprache der Kinder veränderte sich in Süddeutschland. Die romanisch sprachigen Kinder hatten Deutsch gelernt, das so genannte „Schwäbele“ bot Anlass für Hänseleien. Regina Lampert berichtet, dass sie in ihrer österreichischen Dorfschule so lange nicht mehr laut lesen durfte, bis sich ihre Sprache wieder an das Umfeld angepasst hatte. Die Reintegration der jungen Rückkehrer stellte ebenfalls ein Problem dar. Teilweise wurden diese von den Mitschülern mit Neid betrachtet, weil sie bessere Kleidung aus Oberschwaben mitbrachten, insbesondere in der Sonntagskleidung stachen sie beim Kirchgang von den anderen heraus. [Lampert 1996]

In den Verdingkindern des 19. Jahrhunderts waren drei schulpädagogische Aspekte der ‚sozialen Frage‘ miteinander verknüpft: Kinderarbeit, saisonale Migration und transnationales Aufwachsen. Somit repräsentieren die jungen Saisonarbeiter ein historisch sich wandelndes, gleichwohl weltweit verbreitetes und bis in die Gegenwart bedeutsames Muster kindlicher Sozialisation. Deshalb ist es zwar plausibel, den konkreten historischen Typus der Verdingkinder im Alpenraum als in dieser Weise abgeschlossenes Migrationsereignis zu bewerten. Die damit verknüpfte soziale Praxis – Saisonarbeit als Bewältigungsstrategie von Armut – ist jedoch eine spezifische Form der Überlebenssicherung in Europa geblieben. Nur findet temporäre Arbeitsmigration jetzt – sogar von Kindern und Jugendlichen – in einem erheblichen Umfang aus Süd-Osteuropa statt, vor allem aus Albanien, Rumänien und Moldawien. [O’Connell Davidson/Farrow 2007]

Bühler, Linus (1998): Die Bündner Schwabengänger und die Tessiner Kaminfegerkinder. In: Hugger, Paul (Hrsg.): Kind sein in der Schweiz. Eine Kulturgeschichte der frühen Jahre. Zürich: Offizin, 101-106. – Laferton, Siegfried (1987): Zur Schulpflicht der Schwabenkinder im Allgäu. Sonderdruck aus Allgäuer Geschichtsfreund. Blätter für Heimatforschung und Heimatpflege 87, 118-143. – Lampert, Regina (1996): Die Schwabengängerin. Erinnerungen einer jungen Magd aus Vorarlberg 1864-1874. Zürich: Limmat. – Mathis, Franz (1998): Mobilität in der Geschichte der Alpen: Ergebnisse und Tendenzen der Forschung. Historie des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen 3, 15-23. – Mücke, Sabine; Breucker, Dorothee (1998): Schwabenkinder. Vorarlberger, Tiroler und Graubündner Kinder als Arbeitskräfte in Oberschwaben. In: Ravensburger Stadtgeschichte 27 (Sonderdruck). – O’Connell Davidson, Julia; Farrow, Caitlin (2007): Child migration and the construction of vulnerability. Stockholm: Save the children Sweden. – Seglias, Loretta (2004): Die Schwabengänger aus Graubünden. Saisonale Kindermigration nach Oberschwaben. Chur: Kommisionsverlag Desertina. – Tuggener, Heinrich; Wehrli, Daniel; Schoch, Jürg (1989): Aufwachsen ohne Eltern: Verdingkinder – Heimkinder – Pflegekinder – Windenkinder. Zürich: Chronos. – Uhlig, Otto (1980): Späte Schwabenkinder. In: Montfort 32, 1, 29-43. – Uhlig, Otto (1983): Die Schwabenkinder aus Tirol und Vorarlberg. Zweite, neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart: Konrad Theiss.