Indigene Schulen

In Kanada und den USA, in einigen zentral- und südamerikanischen Ländern sowie in Neuseeland werden schon sehr lange Schulkonzepte entwickelt, welche sich an die indigenen Bevölkerungsgruppen richten, die dort bereits vor der europäischen Kolonisierung lebten. Diese indigenen Schulen bzw. Bildungskonzepte werden u.a. Survival Schools, Aboriginal oder Native education, First Nations Schools, Escuelas indígenas, Educação Ètnica genannt. Außerdem gibt es eigene oder neu konstruierte Bezeichnungen in den indigenen Sprachen, zum Beispiel im Quechua den Begriff „Yachay Huasi“ („Haus des Wissens“). Zumeist sind es Grund- und Sekundarschulen, in manchen Ländern gibt es aber auch indigene Universitäten. Politisch eint indigene Schulen weltweit eine gegen die „koloniale“ Schule der Dominanzgesellschaft gerichtete Positionierung. [Biegert 1979; OREALC/UNESCO 2017; Survival International 2020]

Ein verbindendes Merkmal indigener Schulen ist der bilinguale Unterricht, das heißt, zunächst wird in der jeweiligen indigenen Sprache gelehrt, später kommt dann die länderspezifische Amtssprache wie Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch als zweite Unterrichtssprache hinzu, um eine Integration der Kinder in die Dominanzgesellschaft vorzubereiten. Weltweit sind indigene Sprachen vom Aussterben bedroht, die Schule soll deshalb dazu beitragen, diese Sprachen zu revitalisieren, auch, um indigene Wissensformen, Weltdeutungen und Lebenspraxen zu erhalten. Außerdem wird das sprachpädagogische Argument angeführt, dass eine bilinguale Sozialisation nicht nur die sprachliche, sondern insgesamt die kognitive Entwicklung von Kindern optimaler fördere als Einsprachigkeit, und deshalb ein bilingualer Unterricht auch bessere Schulleistungen erbringen kann. Die in den staatlichen Schulen manchmal implementierte Vermittlung der indigenen Sprache in einem zeitlich sehr limitierten speziellen Unterrichtsfach, ist hingegen ineffektiv und stellt zudem eine kulturelle Abwertung dieser Sprache dar. Deshalb wird in einem Immersionsansatz in den indigenen Schulen der Unterricht von der Einschulung an und in allen Fächern in der jeweiligen lokalen indigenen Sprache durchgeführt. [McCarty et al. 2019; Sherris/Penfield 2020]

Ein zweites gemeinsames Merkmal indigener Schulen ist die bikulturelle Didaktik. Das ist ein Unterricht, der versucht, zwischen den hegemonialen Denksystemen der modernen „okzidentalen“ Lebenswelten und den Wissensbeständen, der Weisheit, den Traditionen und kulturellen Objektivationen in den indigenen Communities didaktische Verknüpfungen herzustellen. Denn die in staatlichen Lehrplänen definierten Themen und Inhalte repräsentieren überwiegend das Wissenssystem der Dominanzgesellschaft, welches in den indigenen Schulen mit dem lokalen Wissen konstruktiv verbunden werden soll. Der Unterricht soll auf indigenen Zugängen zur Welterschließung aufbauen, Spiritualität mit Rationalität verknüpfen und verdeutlichen, dass es heiliges Wissen gibt, das man nur in bestimmten Situationen und mit Erlaubnis miteinander teilen und weitergeben darf. Die Schule soll sich, wann immer möglich, auf indigene lebensweltliche Kontexte beziehen (Alltagsaktivitäten, traditionelle Praktiken, Feste und Feiern, Arbeitsprozesse), und Beziehungen sowohl zu Menschen verschiedenster Lebensalter und Lebenslagen sowie zur kulturellen Community (Älteste, Künstler) als auch zu gesellschaftlichen Funktionsbereichen wie Industrie und Handel knüpfen. [Fondo Indígena 2010; Kanu 2011]

Ein drittes Merkmal indigener Schulen ist Armutsbekämpfung, denn weltweit lebt die indigene Bevölkerung sozial marginalisiert und in ökonomisch prekären Verhältnissen. Überwiegend siedelt sie in ländlichen Regionen, in abgelegenen Waldgebieten oder Gebirgstälern, die vom Vordringen kapitalistischer Agroindustrie und internationalem Extraktivismus von Rohstoffen bedroht sind. Die indigene Bevölkerung ist oftmals gezwungen, in die Städte abzuwandern, wo sie wiederum überwiegend in Armut lebt. Deshalb werden die Unterrichtskonzepte mit Ansätzen vorberuflicher Bildung verknüpft, um für eine Tätigkeit in der Landwirtschaft und Fischerei, im Handwerk oder in der Industrie, im Tourismus und nicht zuletzt in sozialen und pädagogischen Handlungsfeldern oder im Gesundheitssektor zu qualifizieren. [Burridge et al. 2012]

Vancouver Island, Kanada [2016; Fotos: Schroeder]

Historisch wurden in Kanada und den USA ab dem 19. Jahrhundert in Missions- und Reservatsschulen sowie in Residental Schools (Internate) die „wilden Indianerkinder“ in die sich industrialisierenden und modernisierenden Dominanzgesellschaften mit Zwang und auch Gewalt eingegliedert. Die jeweilige indigene Sprache wurde nicht gelehrt und es wurden auch keine Themen aus der indigenen Lebenswelt, Geschichte und Tradition vermittelt. Als sich in den 1970er Jahren in Nordamerika die „American Indian Liberation Movements“ bildeten, gründeten zumeist indigene Eltern selbst Kontraktschulen oder Survival Schools mit bilingualem Unterricht, und kämpften für eine stärkere Mitbestimmung der indigenen Nationen bei den Unterrichtsinhalten sowie für Selbstverwaltungsstrukturen. Die entsprechende Forderung in Kanada lautete: „Indian Control of Indian Education“, und in dieser Traditionslinie stehen dort die heutigen First Nations Schools, in denen etwa eine halbe Million Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, das ist rund ein Drittel aller indigenen Schulpflichtigen in Kanada; in den USA hingegen gibt es nur wenige indigene Schulen [Maier-Mölling 1985; Pidgeon et al. 2013]

In Lateinamerika wurden insbesondere in den spanischsprachigen Ländern mit einem hohen Anteil indigener Bevölkerung bereits ab den 1930er Jahren erste indigene Schulen etabliert. Bolivien war der Vorreiter mit einer zweisprachigen und bikulturellen Schule, die 1931 in Warisata, einem Dorf auf dem bolivianischen Altiplano, etwa 150 km nördlich von La Paz gelegen, durchgeführt wurde. In dieser Gegend leben bis heute die Aymara, oft in extremer Armut. Die Organisation des Schulkomplexes aus einer Sekundarschule als Mittelpunkt eines regionalen Netzes mit mehreren Grundschulen folgte den Werten, der Arbeitsorganisation, dem gemeinschaftlichen Grundbesitz und den Formen der Selbstorganisation der ayllu, den indigenen Comunidades. Das Schulkonzept wurde in insgesamt 17 lateinamerikanischen Ländern aufgegriffen, fast immer in indigenen Kontexten und ausschließlich in ländlichen Regionen. [Salazar Mostajo 1943; Schroeder 1992; Dietz et al. 2008]

In Neuseeland wurde ab 1990 mit der Gründung von „Kura Kaupapa Māori“ begonnen, das sind Immersionsschulen, in denen die Unterrichtssprache das Māori ist. Das Bildungskonzept hat die Wiederbelebung der Sprache und Kultur der Māori zum Ziel. Die Zahl solcher Schulen ist auf über einhundert angewachsen. Es sind Grund- und Sekundarschulen, die staatlich finanziert sind, aber ihre eigenen Lehrpläne haben. Englisch wird erst in der Sekundarstufe unterrichtet. [Smith 2003]

In den Ländern mit indigener Bevölkerung lassen sich drei verschiedene schulpolitische Strategien unterscheiden: Manche indigenen Organisationen halten am Ansatz der 1970er Jahre fest, wollen eine bildungspolitische Selbstbestimmung und bevorzugen deshalb eigene indigene Schulen, die in der Primar- und Sekundarstufe regionale Parallelsysteme zum öffentlichen Bildungswesen sind, gleichwohl auf den Übergang in öffentliche Colleges und Universitäten vorbereiten. In Kanada, México, Guatemala, Kolumbien, Ecuador, Perú, Bolivien und Brasilien sowie in Neuseeland ist dieser Ansatz etabliert worden.

In anderen Ländern halten die Public Schools hingegen kompensatorisch ausgerichtete „Aboriginal Programs“ vor. Damit sollen die als Folgen sozio-ökonomischer Marginalisierung und sozio-kultureller Diskriminierung interpretierten durchschnittlich geringeren kollektiven Bildungschancen der indigenen Gruppen pädagogisch ausgeglichen werden. Diese Konzepte gibt es vor allem in ländlichen Gegenden mit einem geringen Anteil an indigener Bevölkerung sowie in größeren Städten, in denen kein gemeinsames Land bewirtschaftet werden kann, verstreut in verschiedenen urbanen Quartieren gewohnt wird, die kulturelle Selbstidentität nicht mehr so stark ausgeprägt ist und die indigene Sprache kaum mehr gepflegt wird. In den USA, in Chile und Argentinien sowie in Australien ist dieser Ansatz besonders ausgeprägt.

In einer dritten Gruppe von Ländern werden die Bedürfnisse indigener Gruppen systematisch übergangen. Man nennt die staatlichen Schulen dort „Fließband-Schulen“, in denen indigene Kinder „umprogrammiert“ werden, damit sie sich der Mainstream-Gesellschaft anpassen. Zumeist werden die Heranwachsenden von ihren Familien, Gebieten, Kulturen, Sprachen und Lebensweisen getrennt, die alte Kolonialpädagogik der Umerziehung durch Internatsschulen setzt sich fort. Kritisiert werden Länder wie Papua-Neuguinea und vor allem Indien und Malaysia, die beträchtliche Anteile indigener Bevölkerung, aber keine indigenen Schulen haben. [Survival International 2020]

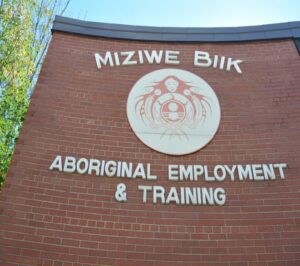

Toronto, Kanada [2016; Fotos: Schroeder]

Biegert, Claus (1979): Indianerschulen. Als Indianer überleben – von Indianern lernen. Survival schools. Reinbek: Rowohlt. – Burridge, Nina: Whalan, Frances; Vaughan, Karen (Editors) (2012): Indigenous Education. A Learning Journey for Teachers, Schools, and Communities. Wiesbaden: Springer. – Dietz, Gunther; Mendoza Zuany, Rosa Guadelupe; Téllez Galván, Sergio (Editores) (2008): Multiculturalismo, educación intercultural y derechos indígenas en las Américas. Quito: Abya-Yala. – Fondo Indígena (2010): Universidad indígena intercultural: un espacio para el diálogo de saberes. La Paz: GTZ. – Kanu, Yatta (2011): Integrating Aboriginal perspectives into the school curriculum: Purposes, possibilities, and challenges. Toronto: University of Toronto Press. – Maier-Mölling, Ingrid (1985): Die Kontraktschulen der Navajo. In: Lindig, Wolfgang; Münzel, Mark (Hrsg.): Die Indianer. Band 1: Nordamerika. München: dtv, 297-303. – McCarty, Teresa L.; Nicholas, Sheilah E.; Wigglesworth (Ed): (2019): A world of Indigenous languages. Politics, pedagogies and prospects for language reclamation. Bristol: Multilingual Matters. – Milloy, John (1999): A National Crime: The Canadian Government and the Residential School System, 1870-1986. Winnipeg: University of Manitoba Press. – OREALC/UNESCO (2017): Conocimiento Indígena y Políticas Educativas en América Latina. Análisis exploratorio de cómo las cosmovisiones y conceptos culturales indígenas de conocimiento inciden, y pueden incidir, en la política educativa en la región. Santiago de Chile. – Pidgeon, Michelle; Munoz, Marissa; Kirkness, Verena J.; Archibald, Jo-ann (2013): Indian Control of Indian Education: Reflections and Envisioning the Next 40 Years. In: Canadian Journal of Native Education 36 (2013) 1, 5-35. – Salazar Mostajo, Carlos (1943): Warisata mia! La Paz: Editorial „Juventud”. – Schroeder, Joachim (1992): Schule der Befreiung? Die Kernschule als Lehrstück für Schulreformen in Lateinamerika. Saarbrücken: Breitenbach. – Sherris, Ari; Penfield, Susan D. (Ed.) (2020): Rejecting the marginalized status of minority languages. Educational projects pushing back against languages endangerment. Bristol: Multilingual Matters. – Smith, Graham Hingangaroa (2003): Kaupapa Maori Theory: Theorizing Indigenous Transformation of Education and Schooling. In: Kaupapa Maori Symposium’ NZARE / AARE Joint Conference, Auckland, N.Z – Survival International (2020): Fließband-Schulen: Auslöschung indigener Identität. www.survivalinternational.de/fliessbandschulen.