Lagerschule

Lager sind in der Definition des Dudens für das vorübergehende Verbleiben einer größeren Anzahl Menschen eingerichtete Wohn- oder Übernachtungsplätze. Das Lager ist juristisch kein Wohnort, sondern ein vorübergehender Aufenthaltsort, bis die endgültige wohnungsmäßige Unterbringung geklärt oder (beispielsweise bei Asylsuchenden) über den dauerhaften Aufenthaltsort gerichtlich entschieden ist. Es ist eine Behelfsunterkunft, die provisorischen Charakter hat, jahrelang existieren kann, dann wieder aufgegeben oder manchmal ausgebaut und verstetigt wird.

Die Differenzierung nach Altersgruppen ist eine politische Praktik zur internen Organisation von Lagern oder Lagersystemen. In Kinder- und Jugendlagern reicht das Spektrum von gesonderten Lagern für diese Altersgruppen (zum Beispiel koloniale oder nationalsozialistische Konzentrationslager, Flüchtlingslager, Jugendgefängnisse und Erziehungslager), über spezielle Abteilungen für Minderjährige, die beispielsweise gemeinschaftlich in Baracken aber getrennt von den im selben Lager lebenden Familienangehörigen untergebracht sind, bis zu altersspezifischen Funktionsräumen (Säuglingsstation, Spielecke, Speisesaal, Schule).

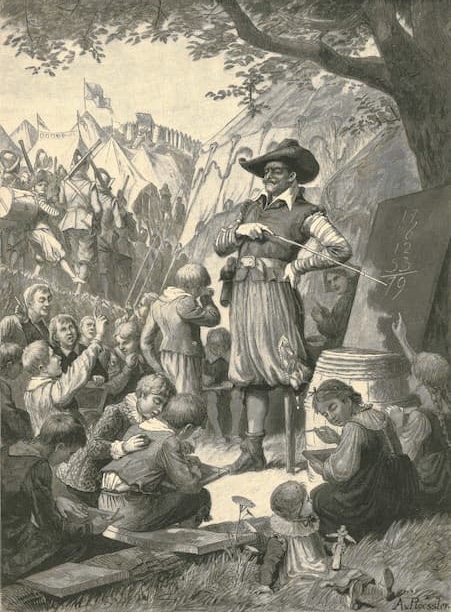

„Lagerschule aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges“. Die nicht kolorierte Zeichnung von Adalbert von Roeßler erschien 1894 im Heft 2 der Zeitschrift „Das Buch für Alle“ auf der Seite 41 als Illustration eines Artikels zu den Feldschulen in den Heerlagern. Privatbesitz: Schroeder.

In der Lagerschule wird ein spezielles Verhältnis von „Lager“ und „Pädagogik“ definiert. Einerseits nutzt die Lagerpolitik die Expertise der Pädagogik, um beispielsweise in (Um-) Erziehungslagern die Ideologisierung der Internierten zu erreichen . Andererseits nutzt die Pädagogik das Lager als Unterbringungsform für spezielle Gruppen von „normabweichenden“ Kindern und Jugendlichen zur Erreichung ihrer Erziehungsziele: Bis in die 1970er Jahre wurden Heranwachsende, die straffällig geworden waren, die sich prostituierten oder seelische Beeinträchtigungen zeigten, die vagabundierten oder auf der Straße lebten, in geschlossenen Heimen „korrigiert“ und „gebessert“. In der Erziehungswissenschaft wird dies als „Schwarze Pädagogik“ bezeichnet, wenn mit Mitteln wie Disziplinierung, Kontrolle, Bestrafung und Gewaltanwendung die Indoktrinierung oder „Gehirnwäsche“, mithin die psychische Unterwerfung der Subjekte, erreicht werden soll. [Rutschky 1993; Greiner/Kramer 2013; Seichter 2020]

Die Bezeichnung Lagerschulen trugen im Dritten Reich indes Einrichtungen, die während des Zweiten Weltkriegs durch Umquartierung von Kindern und Jugendlichen und Verlegung von Schulen aus den durch Bombenangriffen gefährdeten Städten in behelfsmäßig eingerichteten Unterkünften in Gasthöfen, Hotels, Schulen, Sanatorien und Anstalten, Kureinrichtungen oder umfunktionierten Heimen in ländlichen Regionen aufgebaut wurden. Unter der Bezeichnung „Kinder-Land-Verschickung“ (KLV) war zwischen 1940 und 1945 im ganzen Reich eine groß angelegte Evakuierungsaktion durchgeführt worden, in der mehrere Millionen Kinder im Alter bis zum 14. Lebensjahr an sichere Orte gebracht und dort betreut wurden. Es soll etwa 6.000 „KLV-Lager“ gegeben haben. Die Einrichtung einer „Lagerschule“ war vorgeschrieben, denn neben dem Schutz des Lebens im eskalierenden Bombenkrieg sollte die KLV dafür sorgen, dass die fernab heimatlicher Gefährdung in den Unterkünften zusammengepferchten Kinder wenigstens eine notdürftige schulische Unterweisung erhielten. Hierfür wurden Lehrkräfte, die sich freiwillig meldeten, aus den Städten abgeordnet, oftmals gingen diese aber auch zusammen mit ihren Schulklassen in das Lager. Der Lehrplan wurde stark reduziert, um trotz verkürzter Unterrichtszeit die Lernziele erreichbar zu machen. Es wurden spezielle Lehrmaterialien (eine „KLV-Bücherei“, Wandbilder, Lesehefte) und eine eigene Monatszeitschrift („Junge Heimat“) herausgegeben. Da diese Schulen der Reichsjugendführung und nicht dem staatlichen Schulwesen zugehörten, durften keine Zeugnisse, sondern lediglich Leistungsbescheinigungen ausgestellt werden. [Dabel 1981; Engelbrecht 2004; Maylahn 2004]

Der Terminus Lagerschule kann aber auch als Überbegriff für viele in diesem Lexikon dargestellten Schulkonzepte betrachtet werden. Die Lagerschule ist mit zwei verschiedenen sozialräumlichen Organisationsformen – dem geschlossenen und dem offenen Lager – verknüpft. Schulen in geschlossenen Lagerterritorien, wie zum Beispiel dem Internierungs-, Straf-, Erziehungs- oder Konzentrationslager, sind den „totalen“ Erziehungs- und Bildungsinstitutionen für „besondere“ Kinder und Jugendliche zuzurechnen, in denen die Subjekte durch die Einbindung in pädagogische Macht- und Disziplinarsysteme „allumfassend“ vereinnahmt werden. „Totale Institutionen“ sind durch die „totale Kontrolle“ definiert, die sie über die Individuen ausüben. Diese disziplinierenden Techniken wirken gleichsam durch die Betroffenen hindurch, welche die Kontrolle hinnehmen und damit jene institutionellen Machtmechanismen aufrechterhalten, denen sie unterworfen sind. [Goffman 1973; Foucault 1976]

Es gibt jedoch auch offene Lagerterritorien, die als Lager nicht erkennbar sind, aber dennoch gleichsam „unsichtbar“ sozialräumliche Wirkungen umfassender Überwachung entfalten. Ein Beispiel hierfür sind Obdachlosenlager, in denen die Menschen nicht durch unüberwindbare Mauern festgehalten werden, sie aber bis in die intimsten Beziehungen einem „totalen“ System kontrollierender Fürsorge unterliegen. Ein solches Lagerterritorium kann als „totaler Raum“ bezeichnet werden, das meint „offene“ soziale Räume, die jedoch eine maximale strukturelle Fremdbestimmung auf das Subjekt ausüben. Während die totale Institution so gebaut ist, dass sie eine effektive Überwachung sicherstellt, die Totalität also gleichsam in der Architektur repräsentiert ist, sind die „unsichtbaren“ totalen Räume oftmals durch idyllische Fassaden verborgen, hinter denen sich die Fremdbestimmung dennoch aufs Äußerste entfalten kann.

Im Anschluss an die Unterscheidung von Martina Löw zwischen absolutem und relativem Raum, wäre die totale Institution ein „absoluter“ (Container-)Raum, der totale Raum hingegen „relational“, weil im institutionellen Handeln einzelne, voneinander unabhängige Elemente zu einem panoptischen Raumnetz verbunden werden. Der Begriff „Totaler Raum“ findet sich in einem bereits 1971 erschienenen Buch von Renato Severino. Der Titel des englischen Originals dieses architekturtheoretischen Textes lautet „Equipotential space“, mit dem eine spezifische – positiv konnotierte – raumtheoretische Akzentuierung angezeigt ist. Severino kritisiert eine moderne Architektur, die in ihrer Standardisierung und Monotonie inhuman sei. Dem stellt er das Konzept „Freedom in Architecture“ gegenüber, um den modernen, einengenden Raum den Bedürfnissen des Menschen gemäß umzugestalten. Für Severino ist der „Totale Raum die Lösung“, im anderen Begriffsgebrauch ist der „totale Raum“ dagegen das Problem. Der „Totale Raum“ Severinos ist ein von allen fremdbestimmenden Strukturen befreit gebauter und somit maximale individuelle Entfaltung ermöglichender Raum. Dagegen betrachten andere den „totalen Raum“ als einen nicht nur architektonischen, sondern auch politischen und pädagogischen Raum, der den Subjekten eine individuelle Entfaltung maximal verwehrt. [Severino 1971; Löw 2000; Schroeder 2003]

Dabel, Gerhard (1981): KLV. Die erweiterte Kinder-land-verschickung. Dokumentation über den „Größten Soziologischen Versuch aller Zeiten“. Freiburg: Karl Schilling. – Engelbrecht, Helmut (2004): Lagerschulen. Schule unter Einfluss von Krieg und Vertreibung, Wien: Österreichischer Bundesverlag. – Foucault, Michel (1976): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt/Main: Suhrkamp. – Goffman, Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt/Main: Suhrkamp. – Greiner, Bettina; Kramer, Alan (Hrsg.) (2013): Die Welt der Lager. Zur „Erfolgsgeschichte“ einer Institution. Hamburg: Hamburger Edition. – Löw, Martina (2000): Raumsoziologie. Frankfurt/Main: Suhrkamp. – Maylahn, Erich (2004): Auflistung der KLV-Lager. Dokumente und Berichte zur Erweiterten Kinderlandverschickung 1940-1945, Band 1, Bochum. – Rutschky, Katharina (Hrsg.) (1993): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung, Frankfurt/Main: Suhrkamp. – Seichter, Sabine (2020): Das „normale“ Kind. Einblicke in die Geschichte der schwarzen Pädagogik, Weinheim und Basel: Beltz. – Severino, Renato (1971): Totaler Raum. Quantität und Qualität im Bauen. München: Callwey. – Schroeder, Joachim (2003): Der Flüchtlingsraum als ein totaler Raum. Bildungsinstitutionen und ihre Grenzen. In: Neumann, Ursula (Hrsg.): Lernen am Rande der Gesellschaft. Bildungsinstitutionen im Spiegel von Flüchtlingsbiografien. Münster: Waxmann, 379-395.