Produktionsschulen

In Deutschland beruft sich die Produktionsschulpädagogik zumeist auf den Reformpädagogen Paul Oestreich, der in den 1920er Jahren eines der ersten diesbezüglichen Konzepte vorlegte. In Abgrenzung zu anderen Vertretern der reformpädagogischen Arbeitsschulbewegung, wie Georg Kerschensteiner und Aloys Fischer, die das Arbeiten von Schülerinnen und Schülern wesentlich didaktisch als ‚Befruchtung des Unterrichts’ verstanden, sah Oestreich die Produktionsschule vornehmlich als einen Ansatz, mit dem sich die Schule ökonomisch selbst erhalten könne. Obwohl auch er der wirtschaftlich produzierenden Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler einen Erziehungs- und Bildungswert zuerkannte, schwebte ihm, im Unterschied zu Kerschensteiner, der den Werkunterricht fortentwickelte, ein eher allgemeines Konzept der Verbindung von geistiger und praktischer Tätigkeit im Schulunterricht vor. [Oestreich 1921] Anders als in mehreren europäischen Ländern spielten Begriff und Konzept der Produktionsschule in Deutschland dann jahrzehntelang keine Rolle mehr, erst die Gründung der „Produktionsschule Neumühle“ in Hessen 1992 löste erneut eine intensivere schulpädagogische Reflexion dieses Ansatzes aus. [Kipp/Rapp 2004]

Werkstattschule Bremerhaven [2011; Foto: Schroeder]

Demgegenüber gibt es beispielsweise in Frankreich seit mehr als hundert Jahren „Les Écoles de Production“, auch wenn aktuell nur acht solcher Einrichtungen betrieben werden, die sich alle in der Region Rhône-Alpes (Lyon) befinden. Es sind besondere Berufsschulen, in denen eine dreijährige Berufsausbildung absolviert werden kann. Anders als in den staatlichen Gewerbeschulen, die theoriebezogen ausgelegt sind, haben die Produktionsschulen einen sehr hohen Anteil praxisbezogenen Werkstattunterrichts. Die Einrichtungen nehmen vor allem schulmüde Jugendliche oder solche mit Lernproblemen auf; sie werden fast ausschließlich von männlichen Jugendlichen besucht. Der dreijährige Bildungsgang ist recht formal ausgelegt: Im ersten Jahr sollen die Jugendlichen wieder an die Schule herangeführt und in die „produktive Gemeinschaft“ der Schule hineinsozialisiert werden. Im zweiten Jahr werden Fachkompetenzen vermittelt und im dritten Jahr beteiligen sich die Schüler an der Produktion, um mit dem Erlös zum Erhalt der Schule beizusteuern. Die französischen Produktionsschulen tragen sich etwa zur Hälfte selbst, außerdem erhalten sie finanzielle Zuschüsse aus den Gemeinden und der Industrie. [BMBF 2004]

Eine lange Tradition der „Produktionsskole“ gibt es auch in Dänemark, die sich ebenfalls an sozial benachteiligte Jugendliche, insbesondere Schulabbrecher richtet. Das Konzept geht auf Nikolaj Severin Grundtvig und dessen Vision einer „Schule des Lebens“ zurück, auf die sich die für Dänemark sehr prägende Volksbildungsbewegung beruft. Die etwa einhundert dänischen Produktionsschulen bilden eine eigenständige Schulform und sind ein Bestandteil des staatlichen Bildungswesens. [BMBF 2004]

Recht verbreitet sind „Escuelas de producción“ in Lateinamerika, wobei dieses Schulkonzept – im Unterschied zur europäischen Entwicklung – dort fast ausschließlich in ländlichen Regionen angewandt wird und sich mit interkulturellen beziehungsweise bilingualen Unterrichtskonzepten insbesondere an die indigene Bevölkerung richtet (→ Indigene Schulen). Charakteristisch ist auch der regionale Ansatz aus einer Mittelpunkt- und verschiedenen Stammschulen, die zu netzartigen Organisationsstrukturen führen, um Übergänge zwischen Schulstufen zu begleiten (Nucleos escolares). [GTZ 1992; Schroeder 1992]

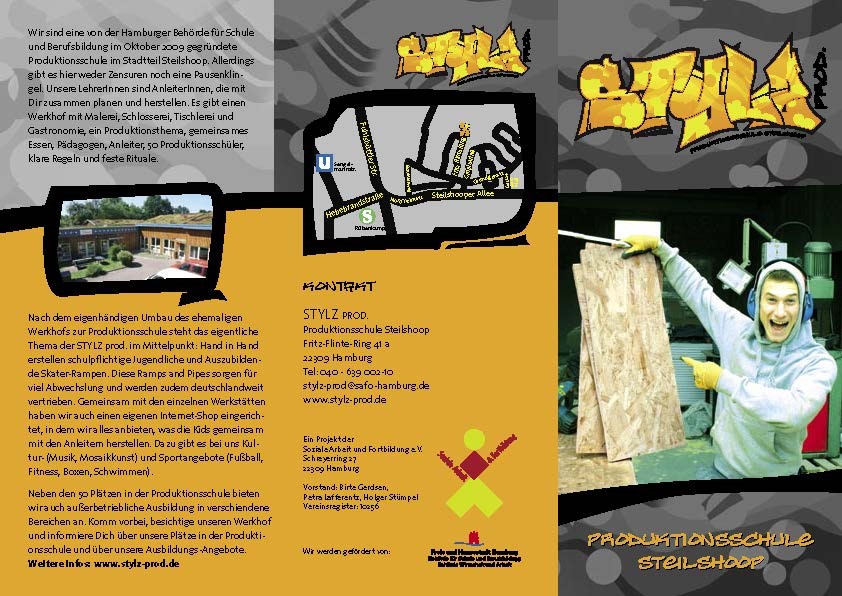

Flyer der Produktionsschule Steilshoop STYLZ prod. in Hamburg

Seit Mitte der 1990er Jahre sind in der Bundesrepublik Deutschland knapp fünfzig Produktionsschulen aufgebaut worden, die meisten davon in Hessen. Der 2003 gegründete Bundesverband der Produktionsschulen e.V. (BVPS) hat seinen Sitz in Frankfurt/Main. In den Einrichtungen werden überwiegend die klassischen Gewerke im Bereich Holz, Metall und Bau angeboten, seltener sind Produktionsschulen in der Dienstleistung, im Büro- und Verwaltungsbereich oder im Medienbereich zu finden. Typisch ist eine pragmatische Orientierung, das heißt, was hergestellt wird, muss auch einen Nutzen haben und am Markt absetzbar sein. Die Produktionsschulen arbeiten in Deutschland allenfalls in einzelnen Bundesländern auf der Grundlage schulgesetzlicher Regelungen, zumeist sind sie bildungspolitisch nicht anerkannt, sondern werden als Jugendhilfeeinrichtungen bzw. Ersatzschulen (→ Begriffe) geführt. Etliche finanzieren sich über Projektfördermittel und sind somit mittelfristig eher ungesichert. Obwohl der Bundesverband der Produktionsschulen e.V. versucht, konzeptionelle Standards durchzusetzen, unterscheiden sich die Einrichtungen organisatorisch und pädagogisch sehr voneinander. Auch in den Zielsetzungen, in der Größe und insbesondere im Adressatenbezug zeigen sich erhebliche Differenzen. Die Einrichtungen arbeiten in unterschiedlichsten Trägerschaften, Organisationsstrukturen beziehungsweise Rechtsformen. Es gibt Kooperationen zwischen berufsbildenden Institutionen und Vereinen, die als Träger der Produktionsschulen fungieren, aber auch die Freie Jugendhilfe, Kommunen und Landkreise können als Betreiber wirken; sehr häufig werden Trägerverbünde gebildet.

Werkstattschule Bremerhaven [2011; Foto: Schroeder]

Lernprozesse sollen über Produktionsprozesse stattfinden, deshalb erfolgt keine Trennung zwischen Lern- und Arbeitsort. Die Produktorientierung soll zum Erkennen des Wertes der eigenen Arbeit führen. Die technischen und sozialen Organisationsstrukturen sind betriebsnah ausgerichtet, so dass die Lern- und Produktionsprozesse für die Teilnehmenden nachvollziehbar sind. Die Produktionsbereiche („Werkstätten“) sind die didaktischen und pädagogischen Zentren einer Produktionsschule, sie bieten verschiedene Berufs-, Arbeits- oder Tätigkeitsfelder. Produktionsschulen wollen Jugendlichen Arbeitserfahrungen und ganzheitliches, lebensnahes Lernen ermöglichen und durch praktische Arbeits- und Beschäftigungsfelder Bewährungsmöglichkeiten schaffen, die die gesellschaftliche Teilhabe der Jugendlichen sichern und die (Re-) Integration in Bildung, Beschäftigung und Arbeit unterstützen. Aufgenommen werden junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren beim Übergang in Ausbildung und/oder Erwerbstätigkeit. Dies basiert auf der freiwilligen Entscheidung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das heißt, sie werden in der Regel nicht durch öffentliche Institutionen zugewiesen, sondern sie müssen sich an einer Produktionsschule bewerben.

Die meisten deutschen Produktionsschulen widmen sich der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung junger Benachteiligter, insbesondere Jugendlichen aus Förder- und Hauptschulen, Schulverweigerern, Migranten und Spätaussiedlern sowie Arbeitslosen. Andere bieten Berufsausbildungen im dualen System an, die zumeist im Verbund mit Betrieben des ersten Arbeitsmarkts durchgeführt werden. Fast alle Produktionsschulen vermitteln die Jugendlichen auch in Betriebe und Unternehmen, um in Praktika Realerfahrungen in der Arbeitswelt zu eröffnen und sie in das Beschäftigungssystem überzuleiten. Zumeist wird ein großer Wert darauf gelegt, dass die Jugendlichen einen Schulabschluss nachholen und eine Berufsausbildung absolvieren. Übergreifendes Ziel ist die Sicherung der Einmündung in das Beschäftigungssystem. [Rapp 2004; Bojanowski et al. 2008; Paritätischer Wohlfahrtsverband 2010; Meshoul 2017; Förster 2019]

Bojanowski, Arnulf; Mutschall, Maren; Meshoul, Alexander (Hrsg.) (2008): Überflüssig? Abgehängt? Produktionsschule: Eine Antwort für benachteiligte Jugendliche in den neuen Ländern. Münster: Waxmann. –BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (2004): Vergleichende Studie zum aktuellen Entwicklungsstand von Produktionsschulen in Dänemark, Österreich und Deutschland. Technische Universität Chemnitz. – Förster, Martin (2019): Qualitätsdiskurs Produktionsschule: Am Beispiel des Qualitätssiegels Produktionsschule des Bundesverbandes Produktionsschulen e. V. Berlin: wbv. – GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (1992): Produktionsschulprinzip und Berufsbildungshilfe. Eschborn: GTZ. – Kipp, Martin; Lütjens, Jörn; Weise, Gabriele (Hrsg.) (2000): Produktionsorientierung und Produktionsschulen. Tagungsband der Hochschultage Berufliche Bildung. Bielefeld: Bertelsmann. – Kipp, Martin; Rapp, Thomas (2004): Produktionsschulen – Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven. Bielefeld: Bertelsmann. – Meshoul, Alexander (2017): Methodisch-konzeptionelle Fragen einer gezielten Förderung benachteiligter Jugendlicher im Produktionsschulalltag. Berlin: Logos. – Oestreich, Paul (1921): Zur Produktionsschule! Entschiedene Schulreform III. Schriften eines politischen Pädagogen. Berlin: Volk und Wissen. – Paritätischer Wohlfahrtsverband (2010): Produktionsschulen: Mythos und Realität in der Jugendsozialarbeit. – Rapp, Thomas (2004): Das Herz der Schule ist die Produktion. Der Modellversuch Produktionsschule in Hamburg-Altona. Ein Schulportrait. Berlin. – Schroeder, Joachim (1992): Schule der Befreiung? Die Kernschule als Lehrstück für Schulreformen in Lateinamerika. Saarbrücken: Breitenbach.